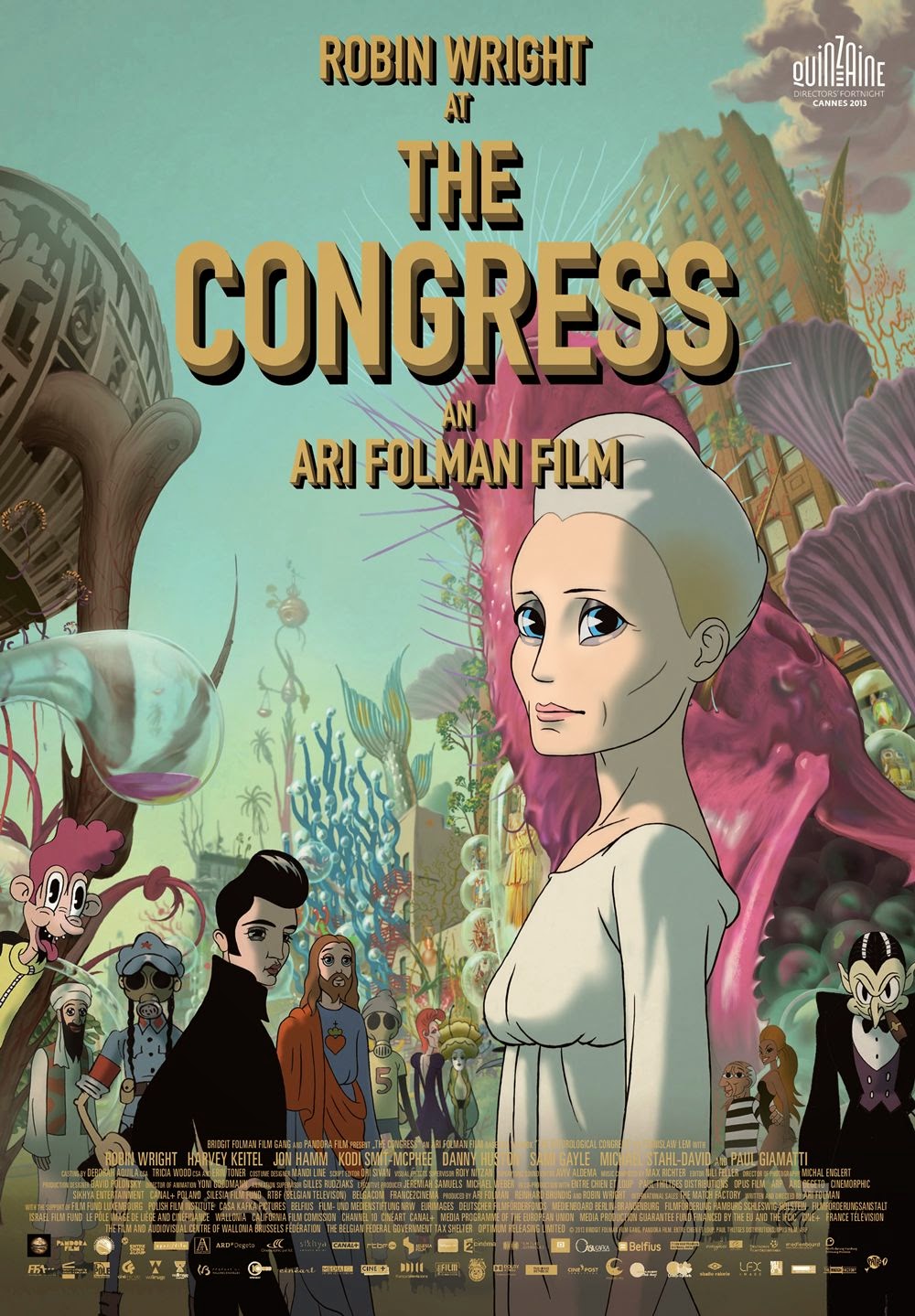

Falar d’O Congresso,

o último filme do israelita Ari Folman, não é fácil. Primeiro, porque se trata

de uma obra fora do vulgar, não tanto pela forma, mas seguramente pelo

conteúdo. A história anda à volta de Robin Wright interpretando-se a si mesma -

ela é a fantástica parte feminina da dupla protagonista de House of Cards. Uma atriz em fim de carreira e a viver da pouca

moeda de troca que sucessos passados lhe trouxeram (Forrest Gump; The Princess Bride). Um estúdio estado-unidense de

cinema propõe-lhe algo inovador: digitalizar tudo o que lhe diz respeito, não

só o físico mas também a mente, as lágrimas, os sentimentos, para explorar sem

estar dependente da arbitrariedade da escolha e feitio do ator. Vinte anos após

esta digitalização, portanto num futuro não muito longínquo, a personalidade

cinematográfica Robin Wright é um sucesso e a real é convidada para o titular

congresso. Neste é revelado um produto ainda mais inovador. O cinema irá morrer

e dar lugar a uma fragrância que, quando inalada, permite que o recetor seja,

por breves instantes, o seu ator ou personagem favorito.

E estas são as

partes lineares do filme.

O argumento de

ficção científica muito deve ao mesmo molde de onde foi concebido o Matrix, antevendo um futuro distópico

com um pé firmemente baseado no presente. Não deixa de ser um acentuado

comentário ao atual estado do microcosmo do estúdio e industria cinematográfica

americana, com os seus franchises, onde os atores e realizadores são meros

instrumentos para um fim pré-estabelecido numa folha Excel (e contra mim falo, já que os filmes de super-heróis caem

exatamente neste paradigma). Por outro lado, e de forma mais lata, estica a sua

análise para uma alucinação coletiva que, ao contrário do futuro do Matrix, é autoimposta – como se pode ver

numa das codas deste Congresso, quando Wright regressa da dita reunião. O

afastamento face à realidade e o refúgio na paralela e idealizada não deixa de

tocar fundo no zeitgeist deste início

de século, com as personalidades que criamos no Facebook, nos Blogs e no Instagram. Que não são mais que a

exponenciação das personalidades que deles fazem uso - apresso-me a dizer antes

que me chamem de velho do Restelo.

Formalmente, o

realizador escolhe sequências de personagens de carne e osso com outras de animação,

prosseguindo, nesta última opção, o trabalho que já o tinha dado a conhecer, Valsa de Bashir. Um filme estranhamente

belo.

Sem comentários:

Enviar um comentário